先碎碎念一下,大概十一假期前,听了一次关于传统媒体转型融合发展相关内容的讲座,某知名新媒体公司大佬侃侃而谈,期间大佬讲到一个他做过的关于知识付费的尝试,把公司直播活动中的内容剪辑后上线制成知识付费内容,他说:“内容有,干货有,但是自己感觉就是有点儿怪怪的,起码不如想象中的如愿”。琢磨下大佬的讲话内容,这是来自内容创作者的疑惑,也可以看做是知识付费群众的疑惑。

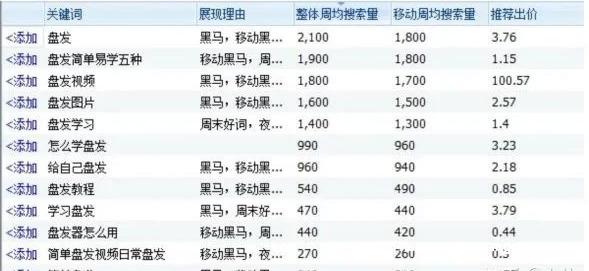

2015年——2021年知识付费市场规模

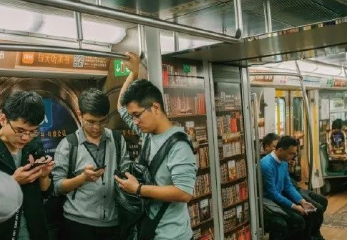

说点儿个人感受,因为上班路上时间较长的原因,漫漫路途上我也加入到知识付费的行列,即便到了现在也会在路上听听许久之前买的课程,不过最近被一则新闻惊醒梦中人。《中国消费者报》的报道显示,中国工信部的最新数据统计2021年我国知识付费用户规模将近5亿人,不过在这5亿人当中买了课程后,完成听课的人只有7%。嚯,看看自己还没怎么听就到期的有声书,还有零散的有声课程,汗颜自己被划入那93%。

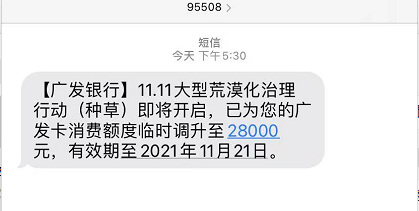

北京地铁4号线「每天听本书」计划

·学海无涯,Money作舟·

各位您在手机支付网上刷短视频或看新闻资讯的时候,有没有遇到过这样的广告推销“一周教会你学画画,半月轻松与老外英语对话,零基础学朗诵,1个月让你成为月薪过万的配音达人等等。

这些课程有个统一的名叫知识付费,只要花钱,就能在网上听到专业人士的教学课程,面对各种学过的学员现身说法,以及老师们高超的专业技能展示,不少朋友心动了,也行动了立刻下单。但5亿人买了课程,完成听课的只有7%,知识付费课程可能并没有想象的那么美丽。

用宝贝支付手机pos买了课程为什么不去听或者是听不下去?问题又出在哪?

结合个人上文提到个人经历,我猜原因可能有二,首先课得内容可能不太好听或者说不吸引人,质量不高。既然不好听当初为什么要买?那大概率是被花里胡哨的宣传给套路了,不少知识付费课程重销售、轻内容,但是一旦涉及宣传的时候那就“刹不住车”了,甚至有不少公司还会请名人来做广告,或者授课者本身就是业内专家,在成功勾起了消费者的兴趣试听后购买了课程或充值之后,结果后面的授课内容质量急转直下,有互相抄袭,有东拼西凑、更有随意对付,“知识烂尾”的现象层出不穷。如此这般也就大概梳理出大家买了课又没兴趣的第一个原因了。

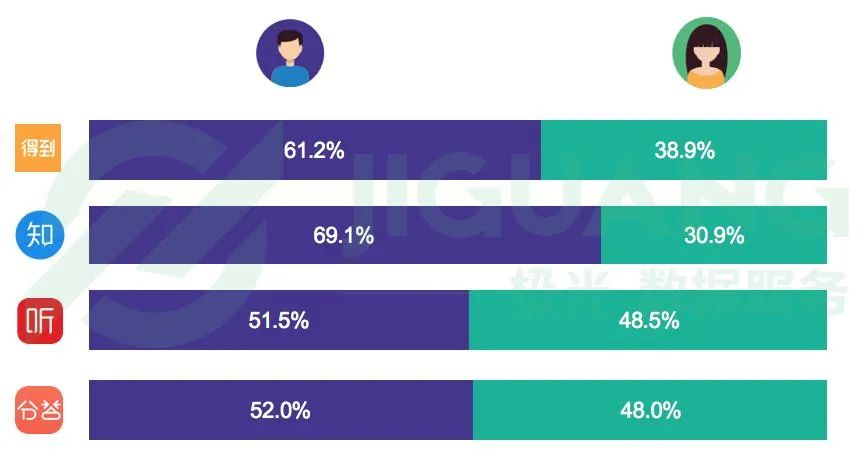

图片来源:极光大数据:《知识付费类app研究报告》

再从个人角度来说说,我们也就是付费者可能高估了自己。我就在某道App看到过这样的留言,“买到就是学到,先mark有空再学”,知识付费创造了一个最热闹的场景,有知识、有付费,但却没有学习,想花钱买的是捷径,但是最后却成为他人作了致富嫁衣裳。有知识,有付费,偏偏缺少了学习的毅力和动力。学习终究逃不过一个过程,直接花钱购买的大概率只是一份心理安慰罢了。

·能学多少学多少 客观看待个人能力·

当然,还是要客观的说说个人的感觉,套路越多大家的辨别能力也就越强,本质上希望大家对知识付费更理性些。从最初看到什么咱就买什么,变成了想要什么才买什么,最理想就是能学什么再买什么。

不管模式怎样变化,知识付费的核心就是一句话“花钱买知识,节省自己的时间”。比如某平台上比较火的某知识付费商家,将一本本几万 、几十万字的书先整理出个五六千字的干货,然后再请专业的声音转述者录制出来,最后消费者只需要花20多分钟就能听完一本著作。因此朋友圈里面突然出现了不少一年能读几百本书的人,大家都感觉到收获满满,但这种收获更多的是精神层面的,是娱乐性质的。

读书等身是种理想

你我都知道如此厚的一本书是不可能用20多分钟就消化完的。听到的或“读到”的只是书的梗概,是碎片化的,而书中蕴含的知识体系保藏的丰富内容,却完全没有被消化理解,最终就变成了当时听得挺热闹挺过瘾,过后在回忆似乎又想不起来,什么没什么印象了。久而久之自己都不愿意或懒得去听了。不可否认,快节奏的城市生活的确给这些不占用特别多时间,又能拓展知识面的产品以生存的空间。但对于每个人来说,选好知识付费产品,关键是要结合自己的兴趣,并构建一个真正属于自己的知识体系。我们也期待监管部门发挥作用,加大对市场的监管力度,整治这些虚假宣传、侵犯知识产权、挂羊头卖狗肉的知识付费产品,为消费者提供一层保护伞,不让花里胡哨的营销噱头蒙蔽了大家的双眼。

从“枕边书”到“随时听”,我们看待知识的眼光需量力而行,不骄不躁。认清自己,也认准靠谱的平台,学习真知识。

探克支趣官网

探克支趣官网